La Scultura del Verano

Dall'Accademia al Simbolismo

La storica dell’arte Beatrice De Ruggeri racconta la storia del grande complesso cimiteriale sorto nell’Ottocentesco e forgiato dai maggiori protagonisti dell’arte di questo secolo, architetti (Il Cimitero Monumentale del Verano) e scultori che al “Campo del Verano” riprodussero in piccolo formato il gusto di una Roma nuova Capitale d’Italia.Il Cimitero Monumentale del Verano di Roma, sito nel quartiere Tiburtino, con la sua estensione di ottantatré ettari è oggi il secondo camposanto d'Italia

In questo filmato, De Ruggeri sintetizza i diversi stili di una produzione scultorea che, dopo aver decorato regge e palazzi aristocratici di tutta Europa, in questo luogo così particolare trova ancora ampio spazio, sia nelle rivisitazioni della grande tradizione storica italiana, sia per nuove e più moderne suggestioni.

Fino alla caduta dell’Impero napoleonico, l’arte plastica in Europa si sviluppa nella continuità dei modelli Neoclassici improntati ai grandi esempi di Canova; con grande intelligenza e sensibilità estetica, il sommo scultore veneto aveva espresso concetti innovativi sulla forma del monumento funerario che, negli anni della Restaurazione, acquistava maggiore importanza quale luogo della memoria affettiva e civica del defunto (I monumenti funebri di Canova).L'Ottocento è l'epoca del monumento: in questo secolo un gran numero di statue, busti e gruppi scultorei vennero collocati in piazze, giardini, parchi pubblici e soprattutto cimiteri

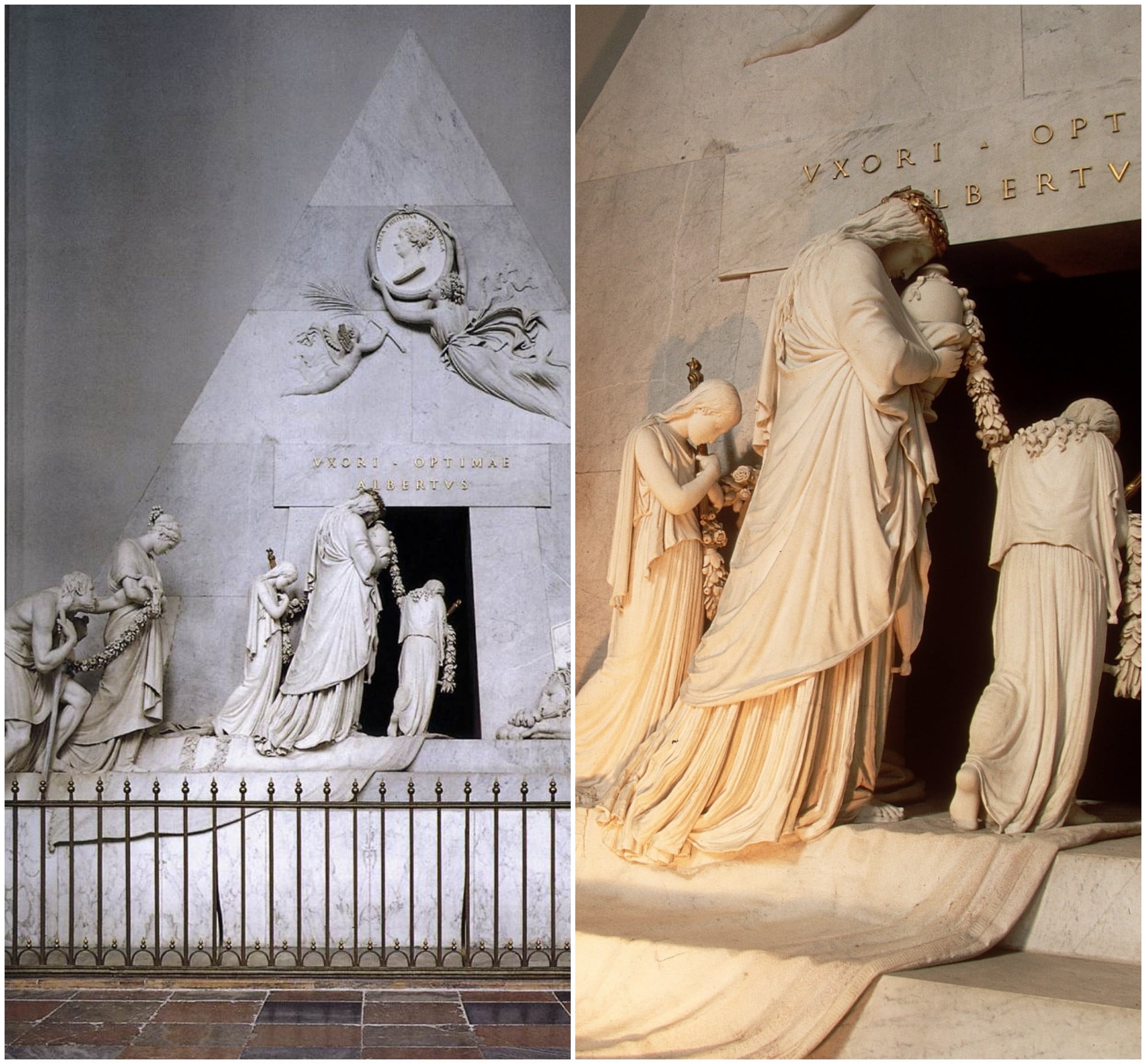

Dettagli del Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria, Antonio Canova, 1798-1805, Augustinerkirche, Vienna

Ne sono esempio, la “Tomba di Maria Cristina d’Austria” (1798-1805) e il “Monumento a Vittorio Alfieri” (Chiesa di Santa Croce, Firenze 1804-1810) che preludono al sentimento Romantico della morte nella prima metà dell’Ottocento.

Dagli anni Quaranta, incoraggiati dallo sperimentalismo scientifico, gli scultori cominciano a dar forma al "vero" superando il concetto Neoclassico di “bello ideale” e mettendo a fuoco particolarità e caratteri di volti e corpi per porre in risalto l’individualità dei modelli. A questi modi crudi e conturbanti del nuovo Realismo seguirà, a fine secolo, la suggestione Simbolista.Morte non come cesura inesorabile, ma come parte integrante della vita stessa, a cui avvicinarsi con sentimenti di accostante tenerezza

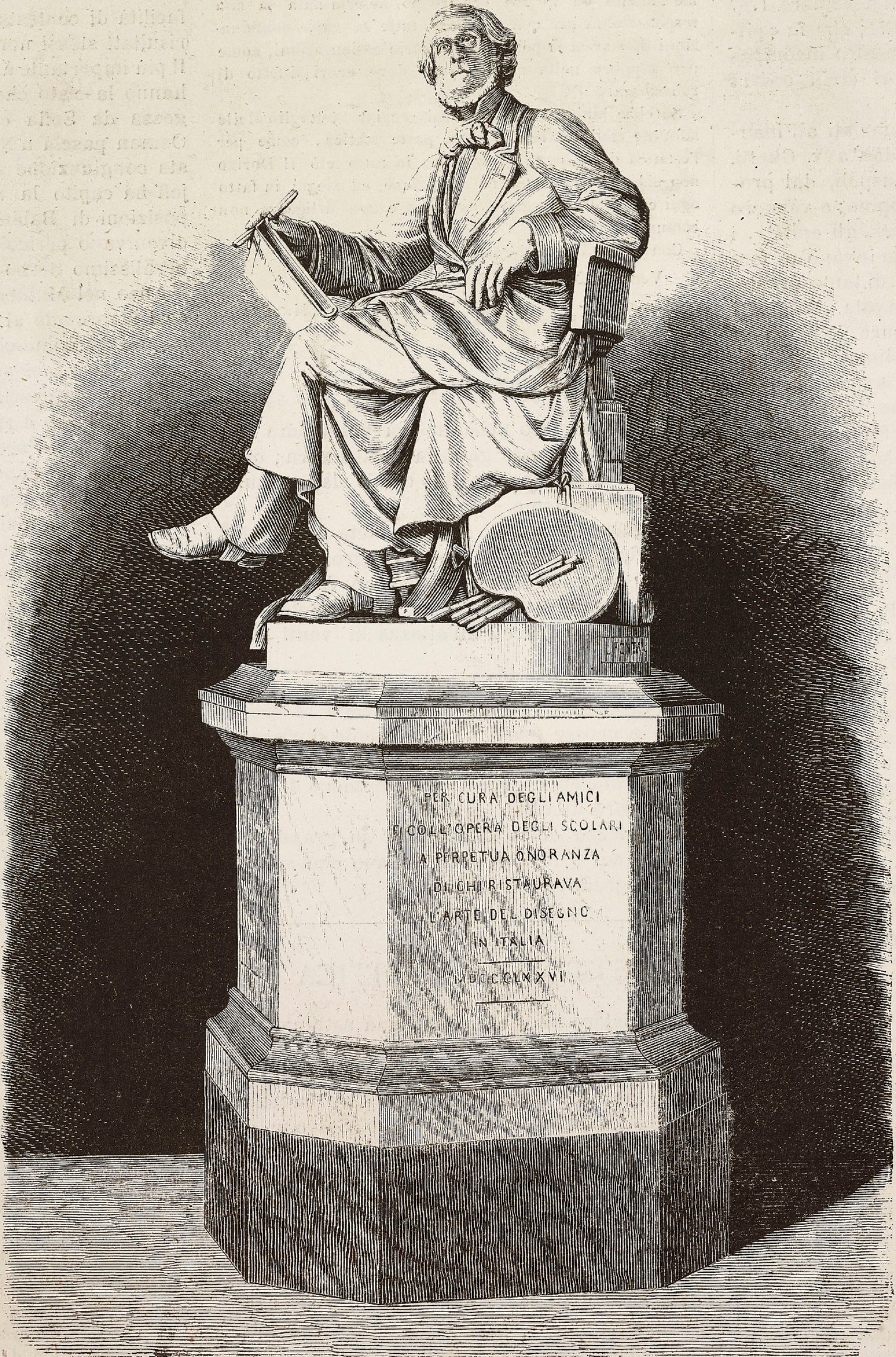

Beatrice De Ruggeri inizia il suo racconto dalla Tomba di Tommaso Minardi (1787–1871), pittore e incisore faentino tra i più rappresentativi del panorama artistico romano dell’Ottocento. La scultura a figura intera fu realizzata da un allievo, Luigi Fontana (1827-1908) che, nel 1872, a un anno dalla morte del maestro, con un folto gruppo di amici frequentatori della scuola di Minardi, fa pressione al Comune fino ad ottenere, gratuitamente, un’area per il monumento dentro il Quadriportico del Verano. Per erigere la tomba fu istituita una commissione: la scultura fu inaugurata nel 1876 al cospetto delle autorità artistiche e comunali.Il Cimitero del Verano esemplifica questo ricco catalogo stilistico opera di importanti personalità

Luigi Fontana eseguì l’opra con intento “realistico” utilizzando la maschera funeraria del defunto che appare seduto con lo sguardo premonitore in lontananza e abiti contemporanei; tra le mani regge un libro, mentre ai suoi piedi lo accompagna la tavolozza e i pennelli.

Monumento al pittore Tommaso Minardi, incisione da un disegno di Antonio Bonamore, da L'Illustrazione Italiana, n. 40, 30 luglio 1876

Per la sua attività teorica, Minardi rivestì un ruolo di spicco nel mondo dell’arte romana. È in gran parte grazie ai suoi scritti se, intorno agli anni Trenta dell’Ottocento, si affermò a Roma la pittura Purista, una corrente di impronta Romantica che subentrò a quella Neoclassica nelle numerose imprese figurative realizzate durante il pontificato di Pio IX (1846-1878). Il Purismo metteva in primo piano l’espressione del sentimento religioso riconosciuto nel linguaggio chiaro ed essenziale dei pittori “primitivi”, da Giotto agli artisti di primo Rinascimento (I Nazareni a Roma). Il pensiero di Minardi trovò diffusione nell’insegnamento che l’artista svolse presso l’Accademia di San Luca e nel suo studio, dove formò una folta schiera di pittori. Tra i dipinti dell’artista, al Verano si conserva sull’altare maggiore della Chiesa di “Santa Maria della Misericordia”, posta alla fine del Quadriportico, la pala della “Madonna col Bambino, San Lorenzo e le anime del purgatorio” (1861), in cui è evidente il richiamo a Raffaello.

Tomba di Rachele, 1874, Ettore Grandi, lunetta ad affresco del Quadriportico, Cimitero Monumentale del Verano, Roma

La decorazione pittorica delle lunette e dei sottarchi delle due arcate angolari in cui è collocato il monumento di Minardi fu ideata da Annibale Angelini (1812-1884), che immaginò una summa degli attributi della personalità del maestro e delle sue attività, attraverso il ciclo di “Storie dell’antico e del nuovo Testamento”. Sui due sottarchi laterali Cesare Mariani (1826–1901) affrescò la “Geometria” e la “Dialettica”, mentre su quattro tondi laterali, Antonio Ferraresi raffigurò i modelli della pittura Purista nei ritratti di Giotto, Raffaello, Leonardo e Michelangelo. Parte della decorazione che doveva occupare le vele della crociera è invece scomparsa: raffigurava, in origine, la “Religione”, la “Filosofia” (Guglielmo de Sanctis), l’“Arte” e la “Poesia” (Paolo Mei).

Sempre nel Quadriportico, il monumento a Emilia Filonardi Lombardi (1875) realizzato dal marito, lo scultore bresciano Giovan Battista Lombardi (1822–1880) è un chiaro esempio di quel “naturalismo” sentimentale dominante nella scultura del tempo. Lo scultore, prima di approdare a Roma all’Accademia di san Lucca, aveva frequentato l'Accademia di Brera a Milano e lo studio di Lorenzo Vela, fratello maggiore del più noto Vincenzo Vela (1820–1891).Una giovane donna, Emilia Filonardi Lombardi, stringe in un ultimo abbraccio affettuoso il piccolo figlio: il realismo della scena induce nello spettatore una grande partecipazione emotiva

La prematura morte della giovane donna a soli 29 anni, indusse Filonardi a creare un’opera che, fin da subito, suscitò un grande apprezzamento ed interesse da parte del pubblico e della stampa del tempo.

Tomba Emilia Filonardi Lombardi, Giovan Battista Lombardi, Quadriportico lato destro, Cimitero Monumentale del Verano, Roma

Tomba Emilia Filonardi Lombardi, Giovan Battista Lombardi, Quadriportico lato destro, Cimitero Monumentale del Verano, RomaLa defunta è ritratta seduta su una poltrona, in vesti da casa mentre abbraccia teneramente il piccolo e unico figlio; la particolare capacità tecnica ed espressiva dell’autore, restituisce dettagli minuziosi come le vesti ricamate e trapuntate, le morbide pieghe delle stoffe, il rivestimento della sedia, i volti e le capigliature dei due personaggi.

Nell’infilata di tombe del Quadriportico incuriosisce anche la presenza di alcune tombe in stile Neoclassico ma “rivisitato”, ancora una volta, in chiave “realista”

Rappresentante esemplare della scultura realistica e borghese del tempo, lo scultore piemontese Giulio Monteverde (1837-1917) giunto a Roma nel 1865. Nella città eterna, Monteverde ebbe una brillante carriera politica che iniziò al Consiglio Comunale di Roma (1880), fino alla nomina a Senatore del Regno (1889) per meriti artistici, cui seguì la dedica all’interno del senato di una tribuna in suo onore, denominata “Tribuna Monteverde” (1902).Nella Tomba Bottoni, un candido bassorilievo marmoreo incorniciato di assonanza canoviana, i personaggi appaiono in abiti ottocenteschi accanto a un cestino da lavoro e una tazza di cioccolata

Monumento a Giacomo Medici del Vascello, Giulio Monteverde, 1884, Quadriportico, Cimitero Monumentale del Verano, Roma

Come molti scultori dell’Italia post-unitaria, anche Monteverde si misurò con opere pubbliche per piazze italiane e straniere (Monumento a Mazzini, Buenos Aires, 1874; Gruppo del Pensiero, bronzo dorato, Altare della Patria, Roma, 1911). Al Verano spicca il “Monumento a Giacomo Medici del Vascello” (1884), patriota milanese e fedele ufficiale di Giuseppe Garibaldi. Ubicato nel braccio sinistro del Quadriportico, l’opera commissionata dalla vedova del generale come testimonia l’iscrizione, segue lo schema tipologico del monumento celebrativo: un’imponente statua impostata su un alto basamento, isolata al centro dell’arcata. La figura, in piedi è realizzata con intenti realistici: la cura particolare dei tratti fisiognomici, la descrizione della divisa militare in alta uniforme e il gesto emblematico di impugnare la sciabola con la mano sinistra.

Il medico inglese Edward Jenner vaccina il figlio neonato, Giulio Monteverde, 1873, Statua in marmo, Palazzo Bianco, Genova

Il medico inglese Edward Jenner vaccina il figlio neonato, Giulio Monteverde, 1873, Statua in marmo, Palazzo Bianco, GenovaTuttavia, fu la capacità di adeguarsi al progresso che apriva a Monteverde la porta dei primi successi, già intorno agli anni Settanta dell’Ottocento: lo scultore, infatti, proponeva opere legate a soggetti in cui l’istanza Realista si intrecciava ai moderni miti della scienza, come nel caso del “Genio di Franklin” (1871), o del suo capolavoro dedicato a Edoardo Jenner che inocula il vaccino del vaiolo al figlio (1873; versione in bronzo alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma;), gruppo scultoreo che gli valse la medaglia d’oro all’Esposizione Universale di Vienna.

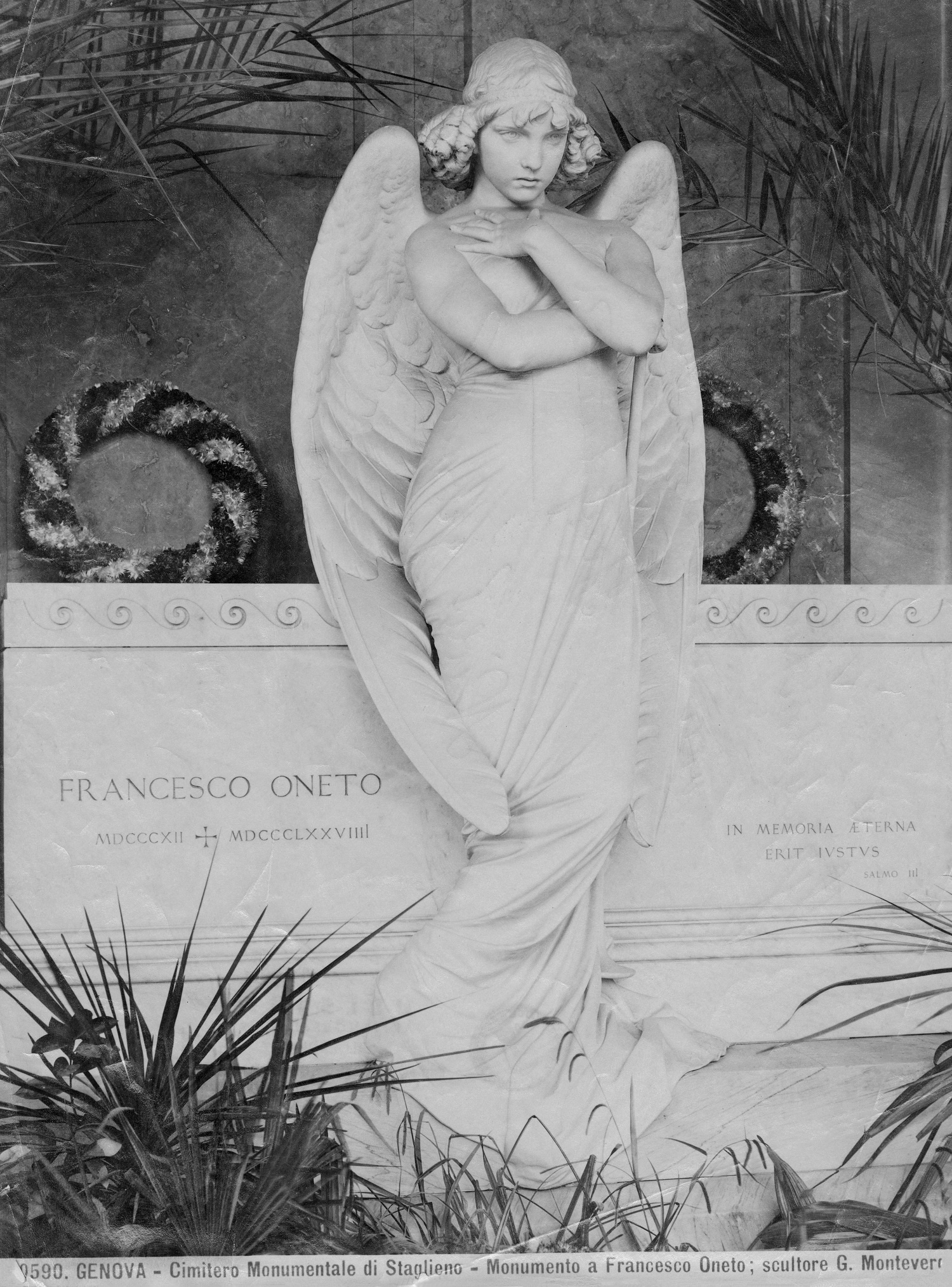

Angelo di Monteverde, detto anche “Angelo della Resurrezione”, Tomba della famiglia Oneto, Giulio Monteverde, Cimitero di Staglieno, Genova

Anche se in forma più moderata, le novità linguistiche di Monteverde emergono soprattutto in una produzione cimiteriale in cui il tema della memoria si veste di ampie sfumature interpretative. Dal trascorrere dal Classicismo, all’esibizione realistica dei valori terreni, giunge a un sensualismo legato al fascino ambiguo del mistero che si manifesta nelle numerose opere cimiteriali. Qui, nel Quadriportico di destra, spicca il suo angelo seduto e meditativo della Tomba Zonca, mentre nella sua Cappella collocata nel Pincetto Nuovo, lo stesso motivo dell’Angelo della Resurrezione (1885) è riproposto in piedi, simile a quello del Cimitero di Staglieno a Genova (Tomba della famiglia Oneto).

L'angelo di Monteverde abbandona la classica iconografia cristiana di guida per trasformarsi in misterioso, ambiguo e imperscrutabile testimone dell’evento.

A sinistra la Tomba di Giulio Monteverde, a destra la Tomba Zonca nel Quadriportico, Giulio Monteverde, Cimitero Monumentale del Verano, Roma

A sinistra la Tomba di Giulio Monteverde, a destra la Tomba Zonca nel Quadriportico, Giulio Monteverde, Cimitero Monumentale del Verano, RomaL'Angelo di Monteverde è considerato uno dei momenti più alti della scultura di genere ottocentesca. I suoi numerosi angeli posti nei Cimiteri, per le pose, le espressioni dello sguardo dalle forti caratteristiche androgine, sono considerati dei simboli del passaggio storico dalla visione positivista della morte, a quella decadente tipica delle correnti Simboliste.

Su disegno di Virginio Vespignani (1808–1882), architetto del nucleo storico del Verano, nel 1867 lo scultore Vincenzo Luccardi (1808–1876) erige il “Monumento ai caduti pontifici della battaglia di Mentana”, in ricordo dell’evento risorgimentale che coinvolse lo Stato Pontificio. Questa battaglia segnò una sconfitta per Garibaldi nella conquista di Roma che, all'epoca, era ancora sotto il controllo di papa Pio IX. Per questa ragione, dopo il 1870, venne apposta la lapide, oggi non più in loco, recante l’iscrizione:Importanti momenti del Risorgimento italiano rivivono nelle vicende dei protagonisti sepolti nel Cimitero del Verano

Il Monumento funebre di Goffredo Mameli (1891), fu realizzato con un bando pubblico vinto dallo scultore siciliano Luciano Campisi (1860-1933). Mameli (1827-1849), patriota e poeta, autore delle parole dell’inno nazionale italiano, moriva a soli ventidue anni a seguito di ferite riportate nella battaglia del Vascello durante la difesa della Repubblica Romana (1849). Il monumento, inaugurato nel 1891, mostra la figura del giovane eroe avvolta in una bandiera e distesa sopra un’urna, addossata a una quinta architettonica impostata su tre gradoni; sopra, la lupa capitolina e gli emblemi della lira e della spada a simboleggiare la poesia e la guerra.Questo monumento che il Governo Teocratico ergeva a ricordo di mercenari stranieri, Roma redenta lascia ai posteri testimonio perenne di tempi calamitosi. S.P.Q.R. 24 ottobre 1871

Nel 1941 i resti di Mameli vennero traslati nel Mausoleo Ossario Garibaldino al Gianicolo, edificato per raccogliere le spoglie dei caduti della Repubblica Romana. L’evento è ricordato nell’iscrizione incisa nella parte posteriore del monumento.

APPROFONDIMENTO

Passeggiate tra i ricordi nel Cimitero monumentale del Verano

FOTO DI COPERTINA

Dettaglio della Tomba Zonca con l’Angelo di Giulio Monteverde, Quadriportico, Cimitero Monumentale del Verano, Roma