Caspar David Friedrich, l'arte come rivelazione

Il Romanticismo tedesco

Caspar David Friedrich (1774–1840), è uno dei più importanti paesaggisti romantici che identificò la propria vita con l’arte spostando la sua attenzione dall’osservazione scientifica e rigorosa (John Constable, un naturalista romantico), all’esperienza visiva fisica ed emozionale.L’unica vera sorgente dell’arte è il nostro cuore, il linguaggio di un animo infallibilmente puro. Un’opera che non sia sgorgata da questa sorgente, può essere soltanto un artificio. Ogni autentica opera d’arte viene concepita in un’ora santa e partorita in un’ora felice, spesso senza che l’artista ne sia conscio, per impulso interiore del cuore”

Caspar David Friedrich

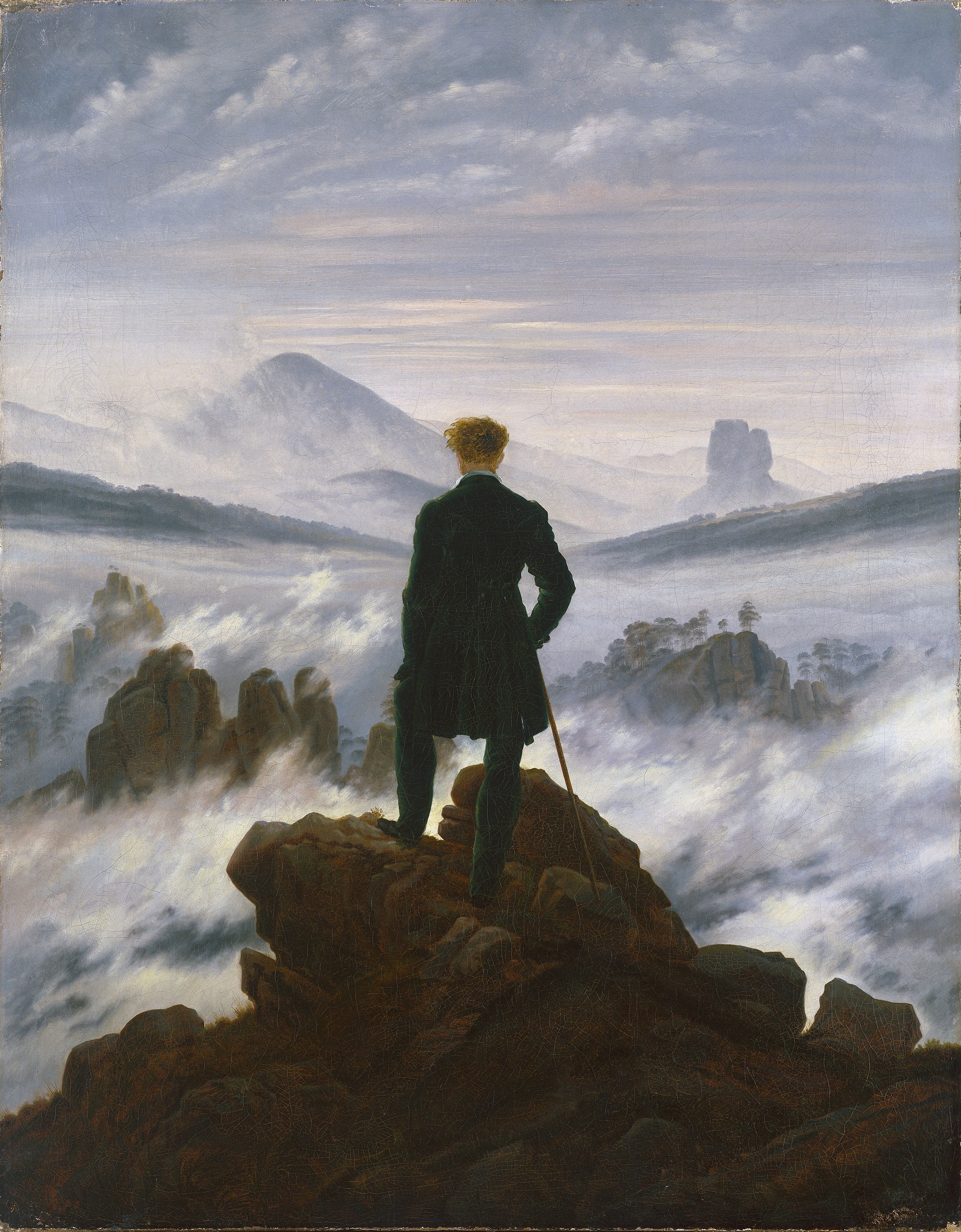

La sua opera più iconica, “Viandante sul mare di nebbia” (1818), può considerarsi il manifesto del Romanticismo, un’immagine potentemente allusiva di un nuovo spirito che investì gli artisti a inizio Ottocento.

Immerso in un paesaggio sublime, un uomo di spalle con capelli rossi e scompigliati dal vento, elegantemente vestito in redingote e bastone, ha appena raggiunto la vetta rocciosa di una montagna affacciandosi su un precipizio.

Come un viandante, nell’iconologia cristiana simbolo di transitorietà della vita, l’uomo solitario che si staglia in controluce esprime tutto lo stupore di fronte all’immensità di una natura arcaica e primordiale. Nella fusione con il paesaggio, l’elegante signore in contemplazione nasconde la sua identità diventando così l’emblema di una natura solenne e insieme, di un destino tragico.Nel grande formato verticale della composizione, il protagonista occupa il centro, nitidamente a fuoco rispetto a uno sfondo di nebbie e vapori

Secondo alcune testimonianze del tempo, il protagonista dell’opera potrebbe essere stato un colonnello della fanteria sassone, un defunto amico di Friedrich che con questa tela ne volle conservare vivo il ricordo.

Dipinto a Dresda, dove l’artista visse per tutta la vita, “Viandante sul mare di nebbia” viene realizzata ad olio nel suo atelier tra il 1817 e il ’18, dopo lunghi viaggi dedicati allo studio del paesaggio nordico della Boemia.

Come in moltissimi suoi dipinti, questi ampi territori deserti sono tutt’oggi riconoscibili e questo, è un fatto nuovo per la pittura di paesaggio del tempo. Friedrich fu un instancabile viaggiatore, percorse a piedi e in solitudine valli e montagne della sua terra, riempendo di appunti i suoi taccuini. Fin da giovane, aveva studiato i paesaggisti classici nella celebre pinacoteca di Dresda, soprattutto Poussin e Lorrain dai quali apprendeva il rigore compositivo. L’artista, infatti, usava un metodo ancora classico: prima studiava i singoli elementi all’aperto nella natura e nello studio, in un secondo momento, li componeva nel quadro con la precisione di un cartografo, munito di righelli e compassi, strumenti del disegno geometrico.

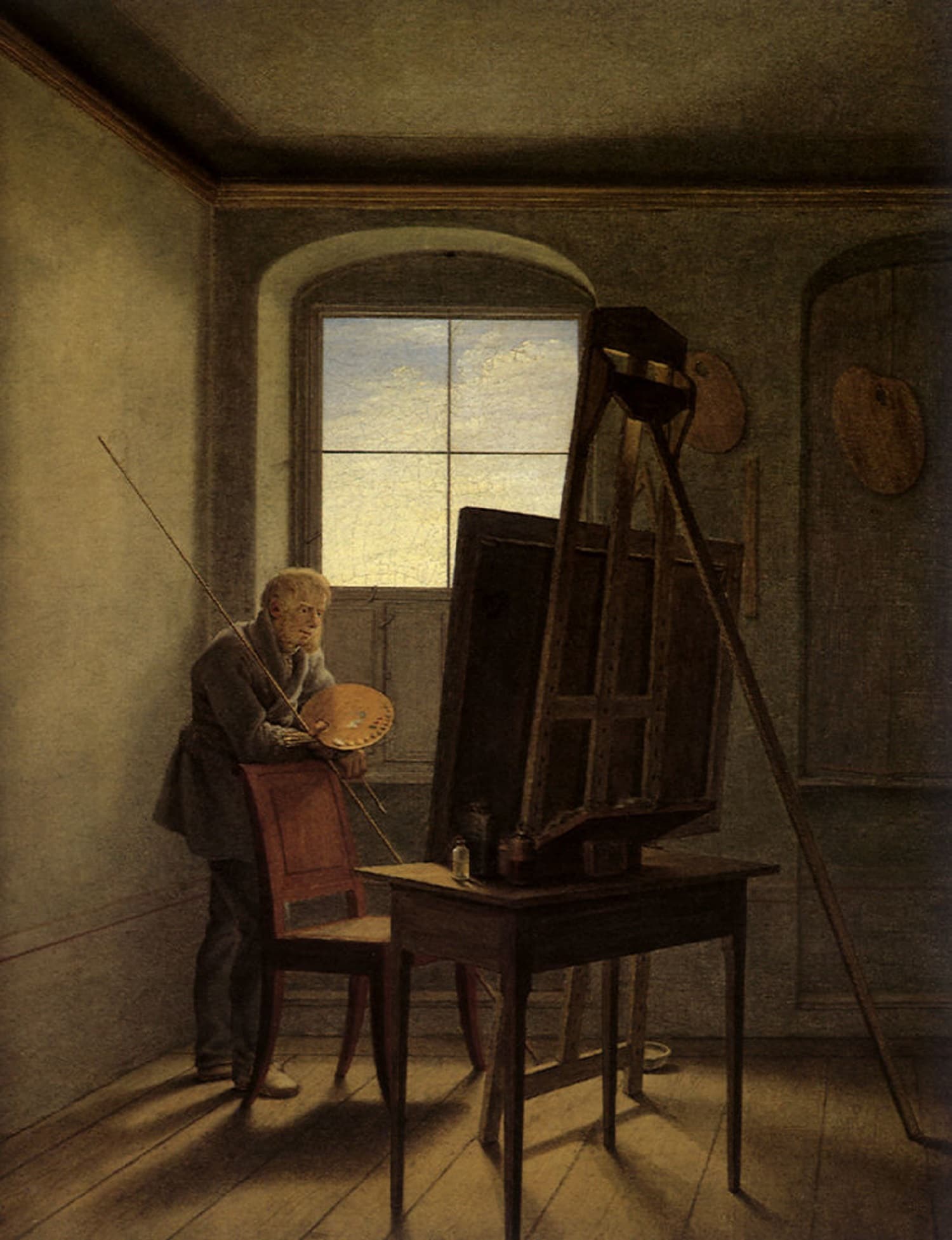

Di questa prassi ne parla il suo amico medico e pittore Carl Gustav Carus, suo primo biografo che racconta di un atelier casto e spoglio, simile alla “cella di un monaco”. Un altro amico di Friedrich, il pittore di interni Georg Friedrich Kersting (1785-1847), raffigurò proprio questa scena a distanza di anni, nel 1811 e nel ’19 (Caspar David Friedrich nel suo atelier, 1811).

Friedrich aveva studiato all’Accademia di Copenaghen e trasferitosi definitivamente a Dresda dal 1798, rimase ancorato per tutta la vita alla nobile città della Sassonia, viaggiando sporadicamente a Berlino e nell’Isola di Rügen. Proprio nel ‘98, a Berlino, partecipa a una delle prime riunioni del “Circolo di Jena”, un gruppo di pensatori romantici tedeschi radunati intorno alle figure dei fratelli Schlegel e alla rivista “Athenäum” (1798-1800). Friedrich diventava interprete del pensiero dei filosofi romantici dell’epoca, per i quali, l’esperienza della natura, che assumeva a volte tratti panteistici, era la sola via per raggiungere il Divino.Prima di iniziare a dipingere, Friedrich attendeva a lungo e in silenzio di fronte alla tela bianca che l’immagine scaturisse dall’anima

Sesto di dieci figli, Friedrich nasceva da una famiglia borghese a Greifswald, una cittadina sul Baltico, all'epoca dentro i confini della Svezia; da giovane, nel giro di pochi anni, perdeva la madre, poi una sorella e un fratello del quale, Friedrich assistette alla morte mentre pattinavano assieme su una lastra di ghiaccio che si ruppe.I suoi paesaggi pullulano sempre di elementi mistici tratti della vita religiosa come monaci, croci, processioni, chiese gotiche, cimiteri e tombe. Prima di approdare alla pittura, l’artista era stato segnato da un’infanzia nefasta

Buona parte della critica contemporanea e degli stessi colleghi d'Accademia, dove insegnò dal 1816, non lo apprezzava per le sue opere considerate troppo enigmatiche. Tuttavia, Friedrich ebbe clienti prestigiosi, come il Re di Prussia e lo zar Nicola I. Dopo una prima fase di fortuna critica, a partire dagli anni Venti dell’Ottocento, la sua fama iniziò a declinare a causa di una malattia mentale. Friedrich verrà riconosciuto negli ambienti culturali tedeschi ed europei, solo dopo la morte, a partire dagli anni Quaranta dell’Ottocento.

In “Autoritratto” (1810), l’artista ha trentasei anni e qui, come scrive lui stesso, sembra chiudere “l’occhio fisico”, per aprire quello interiore dello “spirito”. Infatti, l’occhio destro è al centro della composizione, l’artista ispeziona sé stesso allo specchio e al lume di candela restituisce uno sguardo enigmatico e misterioso. Fa da sfondo, un vortice di linee che si allargano con forza centrifuga, tracciate per i capelli, la barba e le pieghe del saio da pellegrino, come usavano i giovani pittori coetanei detti Nazareni (I Nazareni a Roma).Chiudi il tuo occhio fisico, al fine di vedere il tuo quadro con l’occhio dello spirito. Poi dai alla luce ciò che hai visto durante la notte, affinché la tua visione agisca su altri esseri dall’esterno verso l’interno

Caspar David Friedrich

L‘olio “Croce in montagna” (1807-08), gli procurò un breve successo: commissionatagli da un nobile, per la prima volta un paesaggio diventavava soggetto per una pala d’altare.

Fin da giovane, Friedrich rivoluziona la struttura compositiva del paesaggio tradizionale classico eliminando uno dei tre piani così che, al primo, succede immediatamente lo sfondo che sembra irraggiungibile e infinito. Ed è proprio lì che l’artista pone il suo soggetto, in questo caso la croce evidenziata dalla composizione piramidale e dalla luce.

Superando il raziocinio Neoclassico che sovrastava i paesaggi di figure letterarie, così come le vedute meticolose della vecchia scuola olandese, Friedrich introduceva nell’opera una nuova temporalità dilatata, come la speranza di una resurrezione a venire. Per questo, l’artista si affida al soggetto in modo spontaneo e immediato cogliendo suggestioni che nella tela diventano simboli precisi. Ne è esempio, “Monaco in riva al mare” (1808-10).

Il paesaggio è completamente vuoto e la tela è occupata per lo più dal cielo, mentre la piccola figura di un monaco di spalle, solo e decentrato, guarda l'immensità. Il soggetto è la natura e il monaco i nostri occhi, che sono anche quelli del pittore. L’arte si rivela come vocazione mistica e religiosa, come già per i Nazzareni tedeschi.Nessuno, prima di Friedrich aveva rappresentato in maniera così radicale la condizione umana di fronte all'infinito

Il dipinto, esposto alla mostra annuale dell'Accademia delle Belle Arti di Dresda nel 1810, fu uno shock per molti critici che lamentavano l'assenza di racconto: "non c'è niente da guardare". Infatti, lo sguardo dello spettatore vaga senza trovare appiglio: il pittore aveva anche cancellato due navi che veleggiavano sulla scura distesa d'acqua.

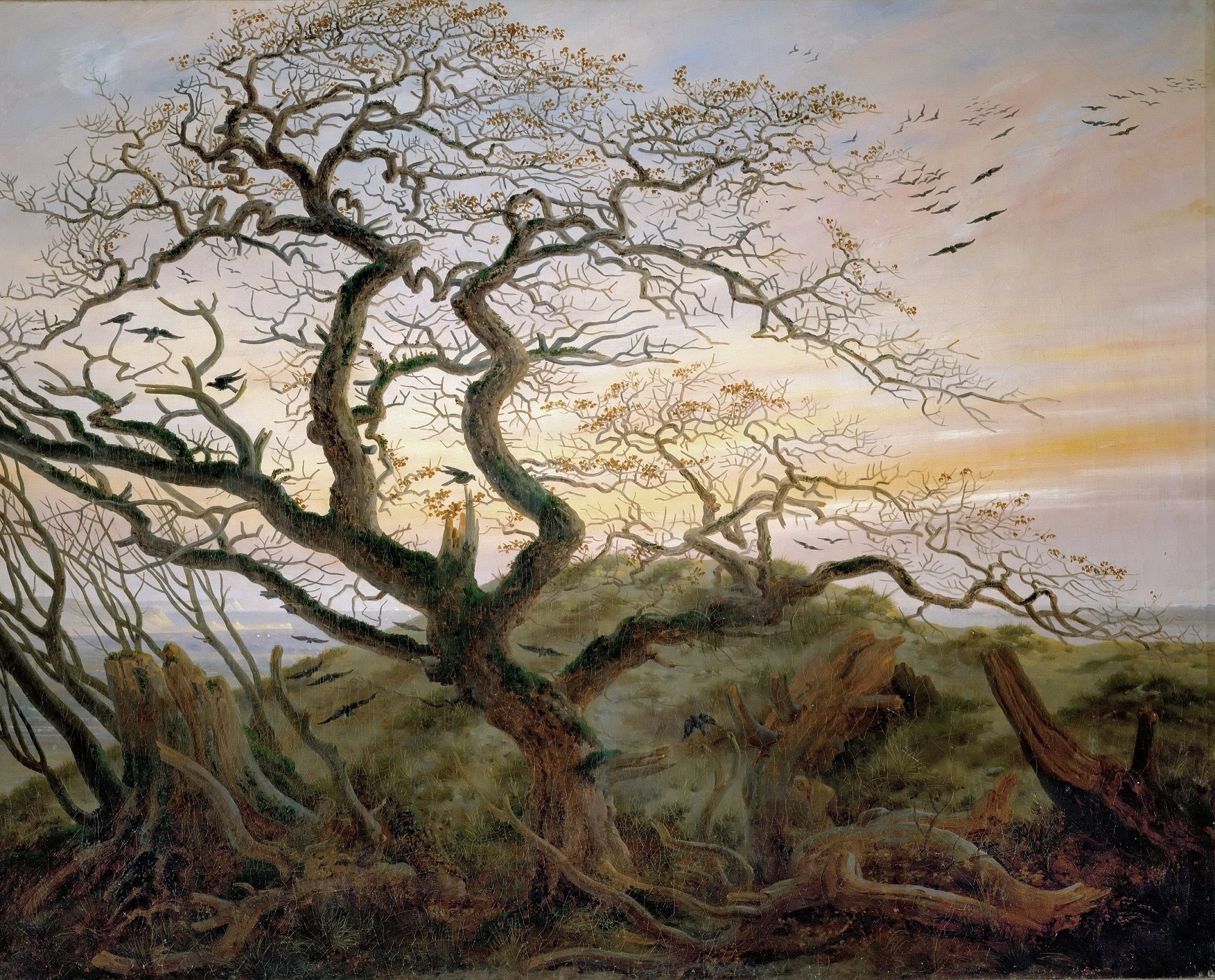

“Abbazia nel querceto” (1809-10), con “Monaco in riva al mare” furono acquistati da Re Federico Guglielmo III di Prussia ed esposti a pendant, una simmetria tipica di gusto neoclassico; nell’occasione, il pittore abbassava i toni di “Monaco” rendendo l’opera un notturno. I ruderi riprodotti in “Abbazia” sono veri, tratti dal suo paese natio, Greifswald, ricco di architettura gotica e dove l’artista aveva partecipato a tanti funerali, momento che qui ripropone in primo piano. Le due tele sono ricche di elementi simbolici: la notte e la solitudine di fronte all’immensità della natura, nel primo, l'alba della vita eterna e le querce appassite simbolo degli ideali del paganesimo ormai morti, il secondo.

Anche “Paesaggio montano con arcobaleno” (1809) nasce da un suo viaggio attraverso la Germania e lungo le coste del Mar Baltico. In primo piano, un piccolo viandante è fermo a riposare mentre volge lo sguardo verso un orizzonte di grandi montagne; nella poca luce del tramonto, appare nel cielo un arcobaleno che sovrasta la scena. Solitamente, nei paesaggi di Friedrich la separazione tra la parte fisica e quella spirituale dell'esistenza viene simboleggiata dal netto contrasto tra primo piano e sfondo, o tra giorno e notte; qui, spirito e materia sono unificati dall'arcobaleno, che nel racconto della Genesi dell'Arca di Noè simboleggia l'alleanza tra Dio e l'umanità.

Di “Paesaggio invernale con chiesa”, esistono due versioni uguali. Anche qui, nel paesaggio innevato, alcuni abeti sempreverdi fanno da cornice ad un crocifisso, un accostamento che vuol rappresentare la fede sempre viva. Poggiato ad una roccia, un uomo in preghiera ha abbandonato sulla neve le stampelle, simbolo di difficoltà nel procedere della vita. Una chiesa gotica si staglia sul fondo e quasi cancellata dalla nebbia, indica che durante la vita terrena si fatica a percepire la salvezza e la pace dell’aldilà.

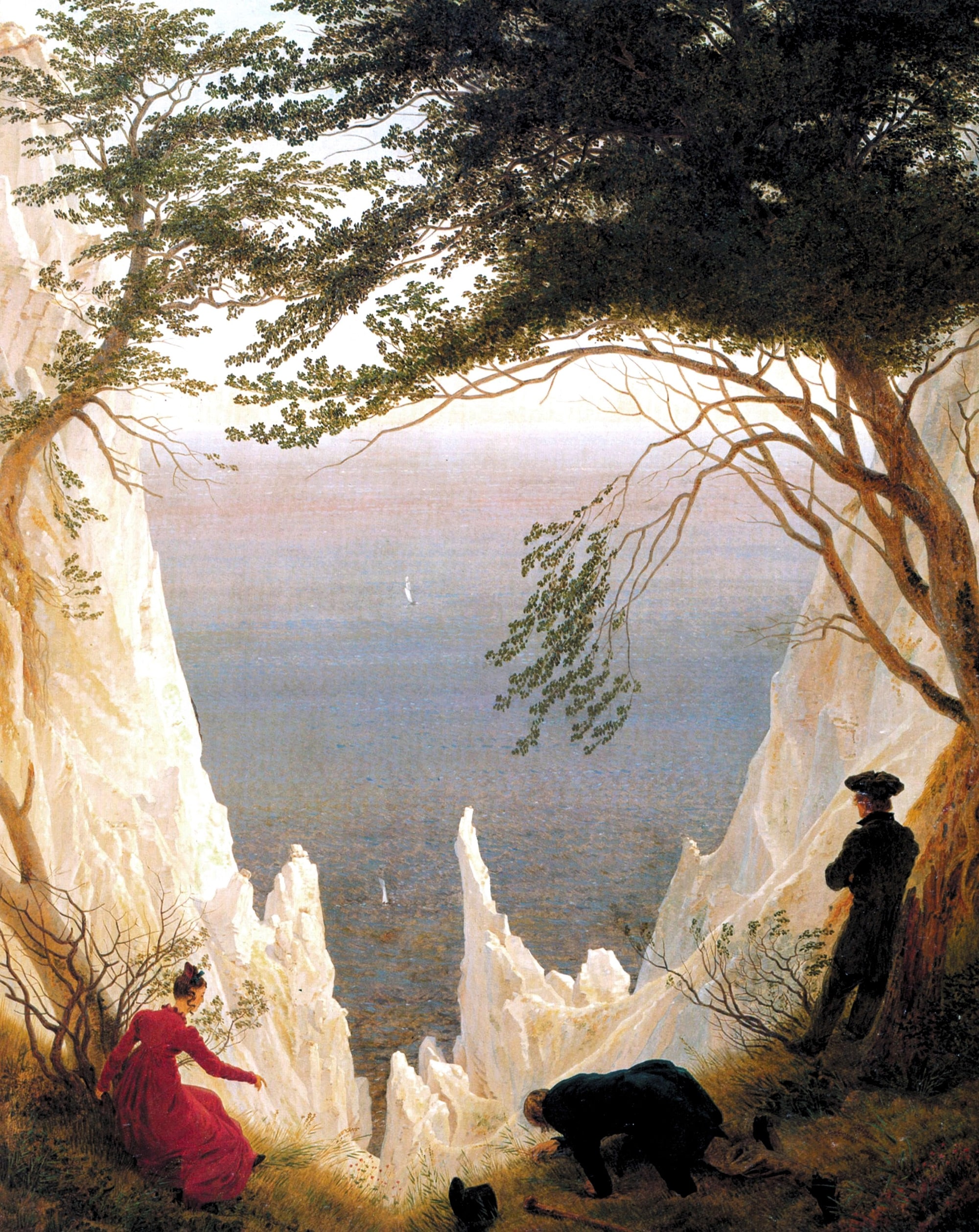

“Donna al tramonto del sole”, come “Viandante sul mare di nebbia”, ma anche “Le bianche scogliere di Rügen”, sono tutte opere realizzate nel 1818.Lo schema della figura umana in solitudine di fronte all'immensità della natura torna in diverse opere di Friedrich dove domina l’essenzialità compositiva

Le scelte cromatiche dell'artista in questo periodo vanno verso colori caldi, toni meno drammatici e più delicati come in “Le bianche scogliere di Rügen” (1818), dipinto durante il suo viaggio di nozze. Seppure Carus, l’amico biografo, scriverà che la sua vita non era cambiata con il matrimonio, in quell’anno di gioie Friedrich incrementava la sua attività artistica. Qui, rappresenta la moglie, lui stesso al centro e il fratello Christian, come emblemi delle tre virtù cardinali. Il colore rosso del vestito della donna, indica l'amore e la carità, il fratello che guarda in lontananza, la speranza, mentre Caspar a carponi, coperto dal mantello blu, rappresenta la fede e l’accettazione. Altre simbologie sono l'edera sempreverde, che indica immortalità, il mare per l’eternità e le barche per il transito delle anime verso la vita eterna.

In “Donna al tramonto del sole”, la figura femminile in abiti e capelli legati, come di moda nel primo Ottocento, appare in primo piano e perfettamente centrale; vista di spalle, senza bisogno di ricorrere alla fisiognomica, la figura esprime con il corpo sentimenti di stupore e ammirazione allargando un po’ le braccia.

In “Un uomo e una donna davanti alla luna” (1819), Friedrich propone un astro nascente, una figura sacra come Cristo che illumina l'esistenza (Due uomini in riva al mare al sorgere della luna, 1819; Luna nascente sul mare, 1822), mentre con l'abete sempreverde e la quercia contorta, l’artista evidenzia la contrapposizione tra Cristianesimo e Paganesimo, tema a lui molto caro.

Fu sicuramente la vicinanza del pittore danese Johan Christian Clausen Dahl (1788–1857), molto amico di Friedrich anche durante la fase senile, ad ispirare all'artista questo cambio di registro.Sono di questi anni una serie di opere dove Friedrich accenna alla poetica naturalista, con paesaggi di luce cristallina, colti in diversi momenti del giorno o delle stagioni, simbolici delle diverse fasi della vita

Per “Il mare di ghiaccio” (1824), esposto a Praga, Dresda, Amburgo e Berlino, Friedrich si era ispirato al naufragio della nave Speranza accaduto durante le prime spedizioni al Polo Nord, fra il 1819 e il ‘24. Nel Polo, dove si annulla il succedersi dei giorni e delle stagioni, tutto appare eterno: ma la nave imprigionata tra i ghiacci taglienti, simbolo della vita umana, non può sfuggire alla morte. Di sicuro, l'interpretazione era anche politica e riferita alla Germania durante la Restaurazione, come nel 1819, il francese Theodore Géricault (1791–1824) aveva fatto con “La Zattera della Medusa”, ad indicare il naufragio della Francia napoleonica.

Il suo primo dipinto di ambiente polare risaliva al 1822 e per Friedrich, il paesaggio nordico rappresentava la massima espressione drammatica della manifestazione del Divino, in contrapposizione alla tradizione pittorica dei paesaggisti dell’epoca che guardavano, prevalentemente, alla luce solare dell'Italia (Italia. Il paese del Sublime tra Sette e Ottocento), paese dove pur invitato, l’artista non approderà mai.

Nel 1824, dopo essere stato nominato professore dell'Accademia di Dresda, Friedrich manifesta i primi sintomi di una malattia all’epoca sconosciuta

La malattia comportò una diminuzione della sua attività artistica, in particolare della pittura a olio, che sostituisce con la meno impegnativa attività all'acquerello e dei disegni a seppia. In quegli anni viveva come un recluso, la situazione finanziaria era disastrosa e dipendeva esclusivamente dalle elemosine dei conoscenti.L'amico Carus, scriverà: "Si erano venute sviluppando idee fisse, evidente anticipazione della malattia cerebrale alla quale dovrà soccombere, che minarono la sua vita familiare. Essendo diffidente, tormentava sé e gli altri, immaginandosi infedeltà coniugali, un vaneggiare insensato"

Tuttavia, nella piena maturità, Friedrich non mancava capolavori come “La grande riserva” (1832) e “Le tre età dell'uomo” (1834), due dipinti dedicati al sopraggiungere della sera. Nel primo, la vasta pianura acquitrinosa di Ostra collocata sulle rive meridionali del fiume Elba, non lontana da Dresda, con il tramonto si accende di toni rosati. Accostata alla riva, la presenza di una barca con la vela gonfia del soffio leggero del vento simboleggia il transito di un’anima umana. Sullo sfondo, ampi prati interrotti dalla presenza di alberi che segnano un orizzonte molto basso, posto oltre la metà della tela occupata per quasi tre quarti dal cielo.

Ne “Le età dell’uomo” (1835), un tramonto su un promontorio aspro e desolato proteso sul mar Baltico, l’artista colloca cinque figure umane che guardano altrettante imbarcazioni veleggiare su un mare calmo. Un vecchio, spalle all'osservatore, abbigliato con un mantello e un berretto patriottico, osserva l'orizzonte poggiandosi su un bastone. Davanti a lui, un giovane uomo e una donna con due bambini, di cui uno, solleva una bandierina della Svezia, in ricordo della sua terra di origine. Alle cinque figure in primo piano, corrispondono cinque navi che poggiano sullo specchio d'acqua; due imbarcazioni più piccole, alludono alla giovane età dei due bambini, mentre le altre si identificano idealmente nei tre personaggi adulti. Il veliero centrale, in particolare, rinvia all'età avanzata di Friedrich, ormai pronto a congedarsi dalla vita.Il paesaggio esprime malinconia: le stesse nuvole poste in una direzione che porta l'occhio ad allontanarsi verso le estremità del quadro, sottolineano la nostalgia per l'infinito

Tuttavia, l'armonia cromatica calda della tela trasmette uno stato di calma e quiete spirituale. Friedrich, infatti, era pienamente consapevole di aver attraversato una fase burrascosa della vita ed ora accentuava una nuova pace interiore. I rossi e i gialli al centro, accostati ai verdi e ai marroni scuri del primo piano conferiscono profondità alla composizione.L’opera è un’esplicita riflessione sulla morte sottolineata dall’artista con l'inserimento di una barca capovolta sulla spiaggia

Nel 1840, il poeta russo Vasilij Andreevič Žukovskij, lo andò a trovare per comprare per il Granduca Alessandro alcuni suoi disegni. Il poeta scrisse sul suo diario che l’artista "in rovina", “piangeva come un bambino”.Secondo gli studiosi dell’artista, nel 1835 Friedrich fu colpito da ictus cerebrale. Sopravvisse alla malattia in stato crescente di demenza per circa cinque anni

Friedrich moriva qualche mese dopo nel maggio del 1840. Aveva sessantasei anni e fu sepolto nel Cimitero della Trinità di Dresda.

FOTO DI COPERTINA

Caspar David Friedrich, Viandante sul mare di nebbia, 1818, olio su tela, 98,4×74,8cm., Kunsthalle, Amburgo